En 2030 alrededor de 78 millones de personas sufrirán la enfermedad de Alzheimer, según la Organización Mundial de la Salud. El tremendo impacto que causa en los pacientes y sus familias, así como su aumento vinculado al envejecimiento demográfico, han hecho que se etiquete a esta patología como pandemia del siglo XXI. Desde que en los años 80 aparecieran los primeros fármacos para ralentizar el deterioro cognitivo de las personas afectadas, la comunidad científica trabaja con ahínco para lograr avances terapéuticos. En el CSIC son varios los institutos y grupos de investigación entregados a esta tarea. Uno de ellos es el Instituto Cajal, donde el biólogo Alberto Ferrús lideró el equipo que en 2020 publicó en la revista Molecular Biology of the Cell un estudio que podría abrir una nueva vía para el desarrollo de medicamentos contra el alzhéimer.

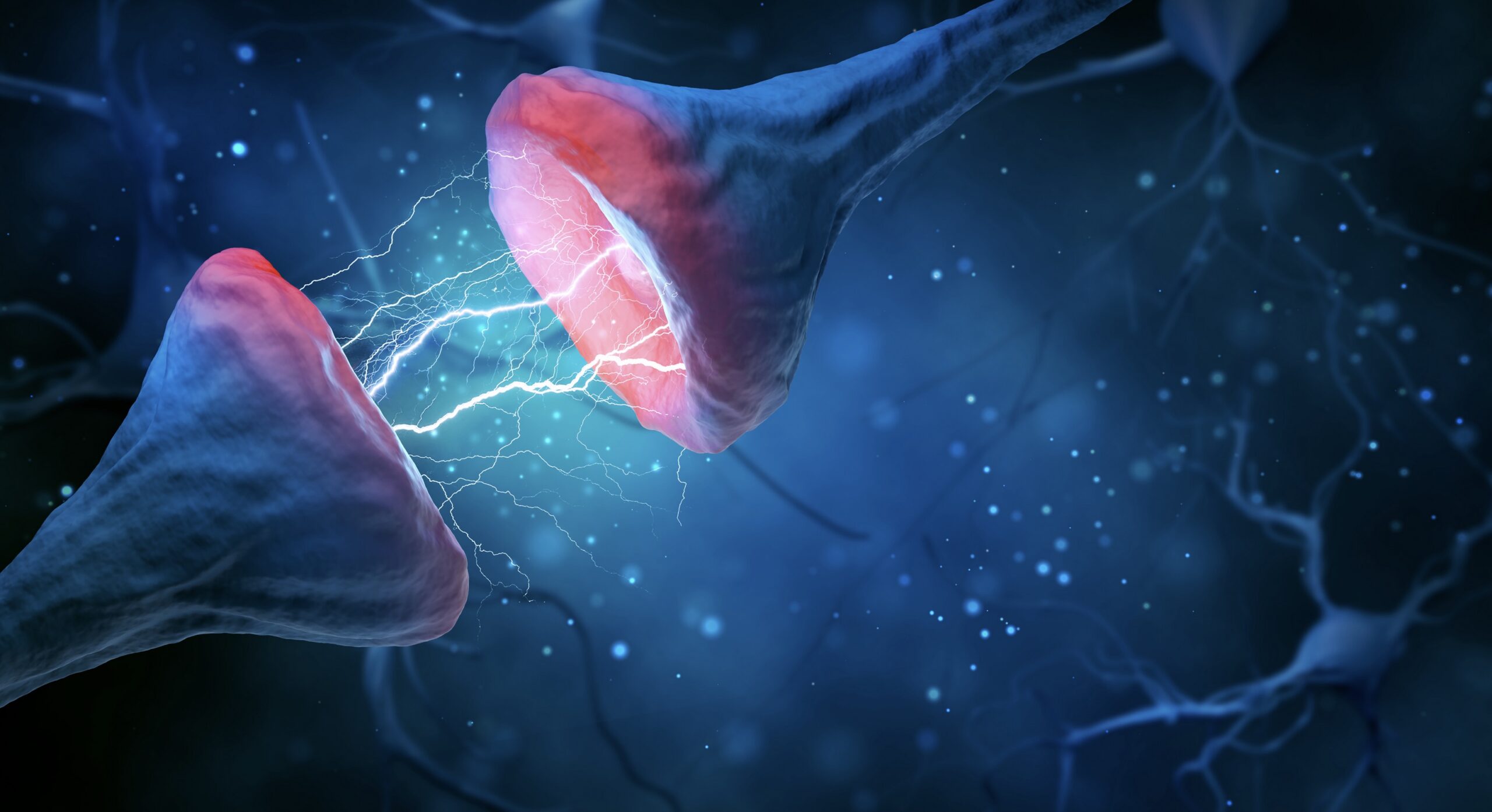

La investigación, que tuvo que finalizar en plena pandemia, identificó un mecanismo para frenar la pérdida de sinapsis [conexiones entre neuronas para transmitir el impulso nervioso entre ellas] que se produce durante la enfermedad. “Queríamos probar el efecto que podría tener sobre el número de sinapsis una subida artificial de la cantidad de la proteína PI3K”, afirma Ferrús. Esa idea no salió de la nada. En estudios previos, su equipo ya había visto que la molécula PI3K se encarga de decir a las neuronas cuántas conexiones tienen que realizar. “Nuestra premisa era: si cuando sube la cantidad de PI3K, aumenta el número de sinapsis, podríamos aplicar esto a los casos de enfermedad de Alzheimer, donde sabemos que las conexiones neuronales se deterioran y disminuyen”, añade.

Para explicar su tesis, el biólogo subraya la importancia de un gen, la proteína precursora de amiloide (APP), que está en prácticamente todos los organismos, incluidos los humanos, y cuya función, aunque no se conoce muy bien, se sabe que tiene que ver con la buena salud de muchos tipos de células. “La APP sufre dos tipos de cortes a cargo de dos enzimas diferentes: un corte genera un fragmento, denominado péptido, que tiene 40 aminoácidos (Abeta40); el otro corte genera otro fragmento muy parecido, pero de 42 aminoácidos (Abeta42)”. Y prosigue: “Normalmente, todas las células tienen fragmentos Abeta40 y Abeta42, y mientras la proporción de ambos se mantenga estable, hablamos de una biología normal. Pero por diversas razones, ese equilibrio entre la forma 40 y la 42 se desequilibra a favor de esta última. Cuando eso sucede, nos encontramos con el alzhéimer”. Es decir, los cerebros de estos pacientes muestran una acumulación de niveles tóxicos de dicha molécula, algo que a su vez se produce por diferentes mutaciones genéticas asociadas al envejecimiento.

Los péptidos Abeta42 serían por tanto los malos de la película, aunque con algunos matices. Como moléculas independientes (monómeros), no son muy tóxicos, pero se pueden juntar en forma de dos moléculas o más y formar dímeros, trímeros, etc. Así hasta crear una formación tan grande que se denomina placa beta amiloide. “Los monómeros no son muy tóxicos, los dímeros empiezan a serlo, los trímeros, más, etc. Sin embargo, la placa beta amiloide per se no es tóxica, es un monstruo de tantos monómeros que no tiene actividad química alguna”, explica Ferrús. Hasta hace poco, cuando se miraba al microscopio un corte del cerebro de alguien que había sufrido alzhéimer, se incurría en un error: “Se veían esos aglomerados y se pensaba que eran los tóxicos. Hace 10-15 años descubrimos que la toxicidad procedía de las formaciones más pequeñas (los oligómeros, que van desde los dímeros hasta los pentámeros)”, señala.

Con esas bases comenzaron una serie de experimentos en los que la protagonista fue la mosca Drosophila –conocida como mosca de la fruta–, un organismo que puede manipularse genéticamente de forma sencilla. El equipo de Ferrús decidió fabricarse “unos bichitos a medida que tuvieran un exceso de proteína PI3K y también una cantidad anormalmente alta del péptido Abeta42”. Sabían que este causaría la pérdida de sinapsis, pero querían comprobar si eso podía compensarse con una subida de la cantidad de PI3K.

La hipótesis se confirmó. Pero también constataron que la toxicidad de Abeta42 se manifestaba a muchos niveles, no solo en la pérdida de sinapsis, también en el desmantelamiento de determinadas estructuras celulares (microtúbulos), en la reducción de la vida media de las moscas o en su movilidad. “Probamos todo eso en estos insectos. La sorpresa fue que todos los parámetros mejoraban respecto a los ejemplares que solo expresaban Abeta42”, declara.

Sin embargo, a su equipo le esperaba otra sorpresa con la que no contaba. Los investigadores pensaban que en las moscas en las que habían remitido los síntomas de la enfermedad también verían menos placas beta amiloide y sucedió lo contrario. ¿Cómo era posible? “Este aumento encajaba con la idea que explicaba antes: las placas en sí mismas no son tóxicas, en realidad son una estrategia de la célula para liberarse de los agentes verdaderamente nocivos, los oligómeros”, explica. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual aumentaban las placas beta amiloide? La clave está precisamente en la introducción de la PI3K, una quinasa que, al fosforilar, altera la molécula patológica Abeta42 forzándola a precipitar en forma de placas. Así reduce la cantidad de monómeros y oligómeros de dicha molécula, que son los que generan toxicidad en la célula. Como resultado, las neuronas no pierden sinapsis. “Lo que hicimos con este experimento fue restaurar la cantidad de PI3K en las células, que había sido reducida por culpa de la toxicidad de Abeta42”, añade Ferrús.

Después de experimentar con moscas, el equipo realizó lo mismo con líneas celulares humanas [grupos de células de origen neural cultivadas en el laboratorio] y obtuvo idénticos resultados. Para Ángel Acebes, coautor del estudio y actualmente investigador en la Universidad de La Laguna, lo novedoso es que demostraron que “el aumento de contactos sinápticos presenta un efecto beneficioso y neuroprotector en un contexto de neurodegeneración”, tanto en un modelo genético de la enfermedad de Alzheimer, a través de las moscas Drosophila, como en células humanas en la que se indujo toxicidad para crear un ambiente patológico similar al de la enfermedad. Desde esta perspectiva, la investigación podría ser el punto de partida para el desarrollo de nuevos fármacos, pues se basa en la restauración de sinapsis como estrategia terapéutica. “La enfermedad de Alzheimer es neurodegenerativa, pero en las etapas tempranas de la enfermedad, antes de que las neuronas mueran, comienzan a perder sinapsis, las íntimas conexiones entre ellas. Si un medicamento pudiera revertir o atajar esa pérdida de sinapsis temprana, estaríamos en un mejor escenario para protegerlas antes de su degeneración”, explica Acebes.

En busca de la detección precoz del alzhéimer

Cuando en 1901 el doctor Alois Alzheimer examinó a Auguste Deter, la primera paciente de lo que él denominó enfermedad del olvido, concluyó que estaba demente y no dudó de que se trataba de una patología del cerebro. Después, cuando ya había millones de pacientes diagnosticados con alzhéimer, “se descubrió que había placas beta amiloide no solo en este órgano, también en el hígado y otros tejidos”, subraya Ferrús. El investigador cree que apenas se ha prestado atención a este hecho porque es mucho más impactante un defecto neural.

Un estudio previo, publicado en 2017 y en el que también participó el biólogo, ponía el foco en esta cuestión: “Queríamos saber si al expresar Abeta42 en otras células no neurales, estas también sufrían la toxicidad. Comprobamos que sí. En las células epiteliales del ala de la mosca Drosophila vimos unos trastornos tremendos que afectan a la expresión de toda una familia de genes. Encontramos una especie de firma metabólica de haber expresado Abeta42 en células no neurales”.

Este hallazgo, más allá del interés académico, a juicio de Ferrús puede tener una utilidad práctica que aún no se ha explorado. “Sería un sistema muy barato, y sobre todo muy rápido, para ensayar productos farmacológicos, existentes o nuevos, y saber si se puede impedir o disminuir la toxicidad de Abeta42 en otras células. Hacerlo en el sistema nervioso lleva tiempo y es más complicado. Pero realizarlo en las alas de las moscas resulta sencillo y puede hacerse en cantidades enormes”.

En su opinión, lo que exponían en aquel estudio de 2017 podría abrir nuevas vías para luchar contra la enfermedad: “Uno de los sueños es tener un sistema de detección precoz, anticipar que un paciente desarrollará la enfermedad dentro de 20 años. Si buscamos solo síntomas neurales, probablemente tardaremos mucho y será demasiado tarde. Si viéramos la toxicidad en células más accesibles, sin necesidad de técnicas tan invasivas como para las neuronas, sería un gran paso. Imagina que se pudiera hacer una detección precoz con una simple biopsia de piel o de hígado”, afirma.

Aunque cada cierto tiempo los medios se hacen eco de avances en pruebas de diagnóstico temprano, generalmente tienen escaso respaldo estadístico. Ferrús pone un ejemplo: “Se sabe que un tipo de células neuronales, las del bulbo olfativo, son muy sensibles al alzhéimer y también al párkinson. Defectos en la percepción olfativa se han correlacionado con futuros defectos asociados a estas enfermedades, pero la base de datos existente es demasiado pequeña como para que la correlación sea fiable estadísticamente. En cambio, con nuestra propuesta se trabajaría con moléculas concretas que sabemos que tienen una relación causal con el alzhéimer. Cuando subimos Abeta42, aparece esa firma metabólica de la que hablaba. Se trataría de extraer una muestra muy accesible y analizarla. Nadie lo ha hecho y merecería la pena profundizar en ello”.

Ferrús ya se ha jubilado, pero su mensaje es claro y sus destinatarios también: “Les diría a las farmacéuticas que tomen nota; aquí hay una vía que podría conducir a descubrir nuevos fármacos. Estaría encantado de contarles las ideas”, concluye.