De Charles Crichton (1910-1999) nos cuentan las revistas, especializadas o no, así como los canales de YouTube dedicados a lo audiovisual, que fue un gran director inglés, que rodó muchas cintas ya clásicas, como ‘Oro en barras’ (‘The Lavender Hill’, 1951) o ‘Un pez llamado Wanda’ (‘A Fish Called Wanda’, 1988), así como el episodio cómico de ‘Al morir la noche’ (‘Dead of Night’, 1945).

También plantó su firma en series como ‘Espacio: 1999’ (‘Space: 1999’, 1975-1977) o ‘Dick Turpin’ (1979-1982). Pero hay una película que nos interesa aquí, que ya citamos a propósito de las filmaciones en València capital: ‘El chico que robó un millón’ (‘The Boy Who Stole a Million’, 1960), producción británica de la estadounidense Paramount. Porque este hoy reivindicado film es el primero que aparece como rodado aquí, en Gandia.

Compartiendo rodajes

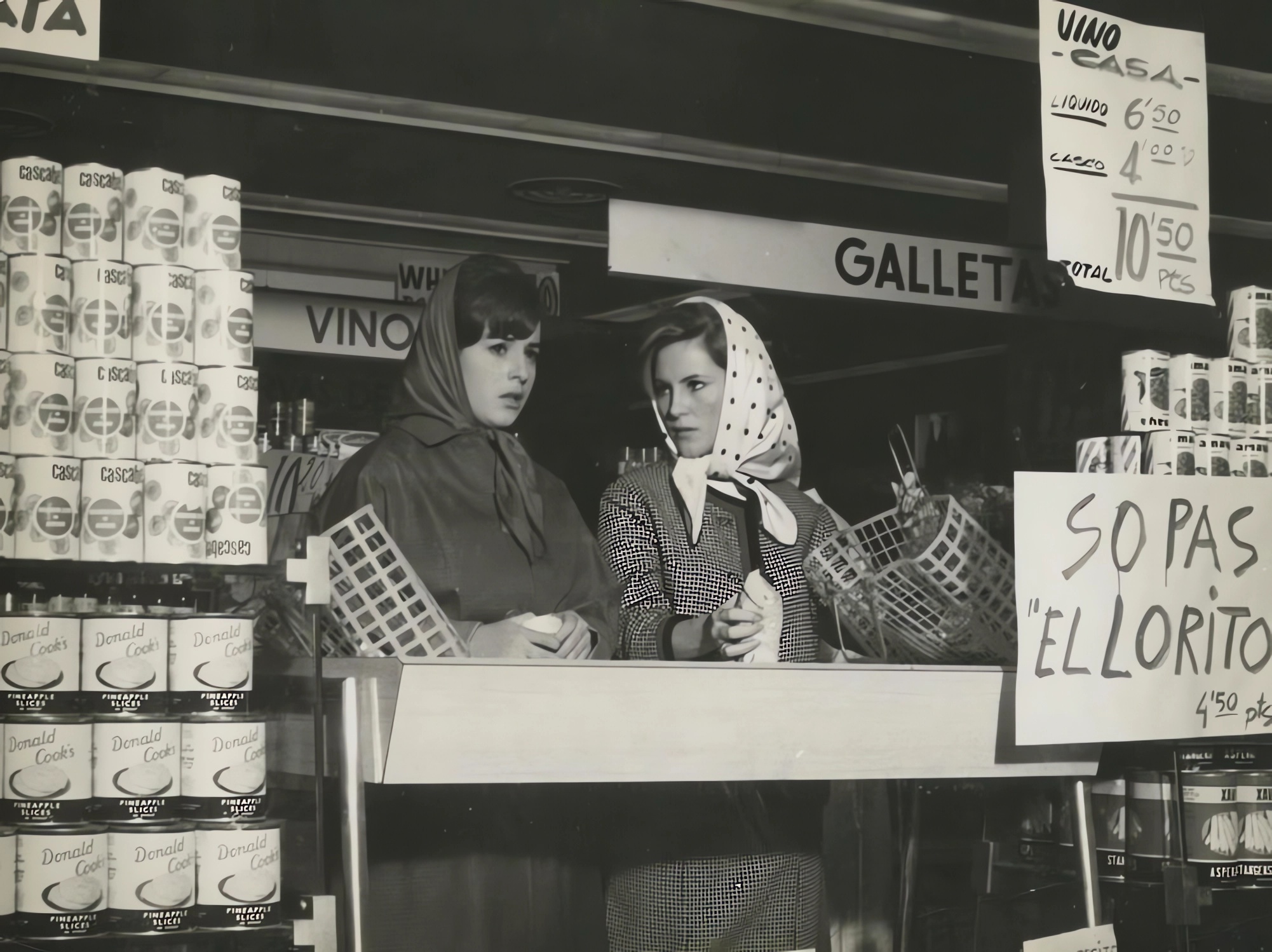

Bueno, reparemos en que Gandia no fue el escenario principal de una historia con apuntes costumbristas (Paco, un niño que trabaja de botones en el Banco Nacional, decide robar 10.000 pesetas, 60,10 euros hoy, para que su padre repare el taxi del que vive toda la familia, pero, por error, acaba llevándose un millón, 6.010,12 euros), sino el ‘cap i casal’. No obstante, bastante era el celuloide que se rodó aquí.

Y eso que también fueron platós Alzira, Burjassot o Sagunto. En todo caso, sorprende que un municipio como Gandia no haya recibido un mayor cariño por parte del séptimo arte (y comprendamos con ello también, por ejemplo, a la televisión o a todos los medios audiovisuales actualmente utilizables). Hay, de cuando en cuando, alguna que otra mención a alguna producción del cine mudo, pero sin más datos.

La afición al cine alimentó además la existencia de varias salas

Tintín con naranjas

Algo sorprendente para un lugar cuya afición a las películas alimentó incluso la existencia de varias salas simultáneas (lo que ocurre hoy con las multisalas), como el llorado (aún se conserva el panel de azulejos) Gran Cine Royalty, nacido en 1920 y transformado en Gran Cine Goya debido al decreto franquista del 18 de mayo de 1938 que obligaba a poner en español los nombres de los comercios.

No iba a tardar mucho la siguiente película con escenas rodadas aquí: ‘El misterio de las naranjas azules (Tin Tin)’ (‘Tintin et les oranges bleues’, 1964), coproducción franco-española (aunque de estreno internacional y hasta distribución estadounidense; ‘Tintin and the Blue Oranges’), debut en el largometraje del cineasta francés Philippe Condroyer (1927-2017), quien contó en el guión con el mismísimo René Goscinny (1926-1977), el creador de Astérix.

Manuel Summers ambientaba aquí y en Benidorm ‘El juego de la oca’

Comedias y aventuras

Aquella simpática, un tanto ingenua, cinta basada en los personajes creados por el historietista belga Hergé (1907-1983) suponía todo un recorrido, filmado con notable recreación, de la provincia valenciana en la época. Además de Gandia, también aparecían paisajes de Xàtiva o Burjassot, aparte de las escenas rodadas en el monasterio de Santa María en Simat de la Valldigna, en la Safor.

Pero los largos no paraban aquí, solo que ahora se tornaban más locales. El también humorista gráfico Manuel Summers (1935-1993) ambientaba en Benidorm, Gandia, Madrid y Palma de Mallorca su ‘El juego de la oca’ (1965), un alabado drama romántico con triángulo amoroso y pinceladas de comedia. Tuvo hasta salida internacional (‘Snakes and Ladders’, para la ocasión, aunque en México se refocilaron: ‘El eterno triángulo’).

‘Aunque la hormona se vista de seda…’ nos traía el ‘landismo’

Erotismos soterrados

Summers, sevillano, volvió por estos pagos, ahora como guionista (y autor del cartel correspondiente), en una producción del valenciano Vicente Escrivá (1913-1999), aquí también director. Esta vez el asunto era totalmente comedia, ‘Aunque la hormona se vista de seda…’ (1971), acogida al peculiar ciclo de películas agrupadas bajo el término ‘landismo’. Y sí, Alfredo Landa (1933-2013) encabezaba un reparto con, entre otros, Manuel Summers.

Oda, un tanto surrealista a veces, a un erotismo macerado tras décadas de franquismo, con un personaje reprimido (Landa), que, gracias a un amigo pillo (Summers), encontrará su media naranja en una auxiliar de farmacia (Ana Belén), Escrivá desarrollaba el argumento sobre todo por tierras gandienses, aparte de secuencias en Madrid capital y el municipio madrileño de Talamanca del Jarama.

Insectos y arte rupestre

Dos premiados cortos documentales iban a frenar la utilización de estas tierras como plató cinematográfico. ‘Guerra en el naranjal’ (1971, visible hoy completo en YouTube), obra de Guillermo Fernández López-Zúñiga (1909-2005), nos hablaba del desarrollo del naranjo, y de las cuitas entre los insectos que los pululan, con escenas filmadas aquí y en Algemesí, Burjassot, la pedanía valenciana de El Perellonet y Sagunt.

‘Expresionismo rupestre en el Levante español’ (1975), del prolífico Alberto Carles Blat, prestigioso camarógrafo del NO-DO aunque hoy de biografía diluida, reparaba en la cueva del Parpalló. Y aquí le plantamos el punto y final a la filmografía clásica a la tierra del Cortoons Festival o de los alumnos de audiovisual de la Politècnica. Luego, llegarían ‘Los Borgia’ (2006) o Pedro Almodóvar. Pero eso ya son otras películas.