Ni siquiera eran dioses, a pesar de lo que aseguren muchos reportajes. Entidades divinas menores, si se quiere. Bóreas se ocupaba de los vientos del norte, los de las montañas; Notos, de los del sur; Céfiro, de los del oeste; y Euros, de los de Oriente. Pero aquellas entidades griegas, junto a otras aún más menores, no actuaban por su cuenta.

Sobre ellos, coordinándolo todo desde su isla flotante, en realidad una nube allá por occidente (el oeste), se encontraba Eolo (Aiolos, rápido, veloz). Pero a pesar de no habitar el Olimpo, su importancia es capital. Los vientos nos azotan, nos ayudan, pero también nos castigan, nos arrebatan nuestros bienes e incluso nuestras vidas, pero también nos alimentan. Y nos proporcionan energía.

Millones de vatios

La energía eólica (de ‘aiolos’, más el sufijo ‘iko’, relativo a) genera mundialmente en la actualidad, o al menos en 2021, fecha del último cuenteo oficial publicado, unos 837 gigavatios, o sea, 837.000 millones de vatios. Parece una enormidad, y quizá lo sea, pero si una ciudad media europea consume unos 150 gigavatios a la hora en un mes, nos daría en principio para unas cinco o seis por mes.

Pero esto, claro, es una reducción (hemos hecho ‘trampa’: hemos divido sin más una cantidad por otra). Lo de la energía eólica va en cabalgada hacia arriba. Al frente de ello, China, Estados Unidos y Alemania, dejando a España, país con enorme potencial eólico, en un nada despreciable séptimo lugar. ¿Pero qué ocurre con la Comunitat Valenciana? Veamos los últimos datos aportados públicamente en 2020 por la Generalitat.

Mundialmente genera unos 837 gigavatios, o sea, 837.000 millones de vatios

Listados y recuentos oficiales

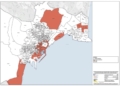

Según los cuenteos oficiales, por esas fechas nos encontrábamos con treinta y seis parques eólicos (agrupan varios aerogeneradores) en funcionamiento (que aportan unos 1.263 megavatios, o sea, 1.263.000 vatios) y otros treinta y dos solicitados. En el primer apartado, catorce correspondían a la provincia de València, diez en Castellón y doce para Alicante. Quizá no sea tampoco mucho: pese a las ventoleras que por aquí se montan, estamos aún a la cola en ello.

Lejos, pues, de Castilla y León, que alcanzaba, por cuando los recuentos oficiales, el noventa y siete por cien de cobertura energética a partir de los soplidos de Eolo. O sea, a la cabeza del pelotón. Pero resolvamos el qué son: pues básicamente no deja de ser un molino de viento, como aquellos que trufan nuestra orografía y que molían grano para producir harina gracias al empuje eólico, que hacía mover las aspas.

En 2020, las cifras hablaban de catorce ‘parques’ en la provincia alicantina

Los orígenes persas

Tal tecnología había nacido hace unos tres mil años allá por Persia. De hecho, por la hoy ciudad iraní de Nashtifan aún se encuentran en activo, y son visitables, los más antiguos, quizá los originales, del mundo. Pero con cuidado, que allí estamos relativamente cerca de la frontera afgana. Llegaron por estos lares durante el siglo XV, traídos precisamente por la cultura árabe, y arraigarían especialmente a partir del XVI.

Tarde o temprano, a alguien se le iba a ocurrir que las aspas de un molino, al rodar impelidas por los vientos, podían transformar esa energía cinética (de ‘kinētikós’, que se mueve) en energía eléctrica (el palabro viene de ‘ḗlektron’, ámbar, sustancia de origen resinoso que precisamente al frotarla genera electricidad). Realmente como con la hidroelectricidad (el agua mueve las aspas).

Las aspas serían responsables de unos 4,6 millones de muertes aviares anuales

El primero en girar

Sí, siempre hay unas aspas que se mueven (como otros ejemplos, por el vapor de agua, calentado por carbón o mediante uranio o plutonio). La idea aquí es que el componente que mueva las aspas no genere residuos, o el mínimo de ellos. Bueno, el pionero en ello fue el inventor e industrial estadounidense Charles Francis Brush (1849-1929), el de la lámpara de arco voltaico, tan usada en asuntos cinematográficos.

Entre 1887 y 1888 construía el que sería el primer aerogenerador eléctrico, con 144 palas de madera de cedro y un rotor de diecisiete metros de diámetro. Le duró veinte años, cargando las baterías instaladas en el sótano de su casa, menos que la vida media de un aerogenerador hoy en día (unos treinta años). ¿Pero qué hacemos con los molinos que ya no se usan?

Aves migratorias en peligro

Actualmente, los adelantos en el reciclaje han ido asumiendo incluso la en principio irreciclable nacelle o góndola del ingenio (que acoge toda la utilería mecánica y eléctrica), fabricada en acero revestido de fibra de vidrio. No obstante, se avanza en la utilización de materiales totalmente recuperables. El problema viene por el lado biológico, y quizá explique la menor utilización de aerogeneradores, por ejemplo, en la provincia de Alicante.

En un importante lugar de paso de aves migratorias, con humedales que permiten nidificaciones, esas inmensas aspas moviéndose casi sin parar no dejan de suponer una real amenaza que, según datos no oficiales de la Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife), serían responsables de al menos el 4,6 por cien de las muertes aviares (entre 1,2 y 4,6 millones de decesos al año). Mediante inteligencia artificial, se estudian hoy soluciones a este quizá único pero gran pecado.